2025-07-01 | お知らせ >

今夏、当事務所開設以来初となる、サマークラークの実施を予定しております。

令和7年司法試験受験予定の方が対象で、法文書作成や法令・判例のリサーチ、弁護士業務の補助をしていただきます。

弁護士のそばで実際の執務を見ていただき、当事務所内の雰囲気も感じていただけるよい機会にもなるのではないかと思います。

詳細は「リクルート」の「サマークラーク募集要項」をご覧ください。

多数のご応募をお待ちしております。

(事務スタッフ 高木)

6月に入り、徐々に暑さを感じることが増えてきました。

今年も当事務所はクールビズを始めています。

観測史上最も暑い夏となった2023年、2024年ほどではないものの、今年も例年より気温が高く、猛暑となる見込みだそうです。

空調の温度調整には配慮しておりますが、暑い、寒いと感じた場合は、設定温度を調整させていただきますので、お打ち合わせ中でも弁護士、事務スタッフまで遠慮なくお伝えいただければ幸いです。

お打合せやご相談で当事務所へお越しの際には、どうぞお気軽な服装でお越しください。

(事務スタッフ 平尾)

当事務所では、メールに添付してファイルを送信する際に、情報セキュリティのため、下記のとおり、メールから添付ファイルを分離し、受信者の方には、メール本文とダウンロードURL、その都度個別に設定されるパスワードを個別にお知らせし、受信者の方がURLからダウンロードしていただくシステムを利用しています。

みなさまにはお手数をおかけしますが、下記要領にて添付ファイルを受領いただきますよう、お願いいたします。

なお、ご不明な点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。

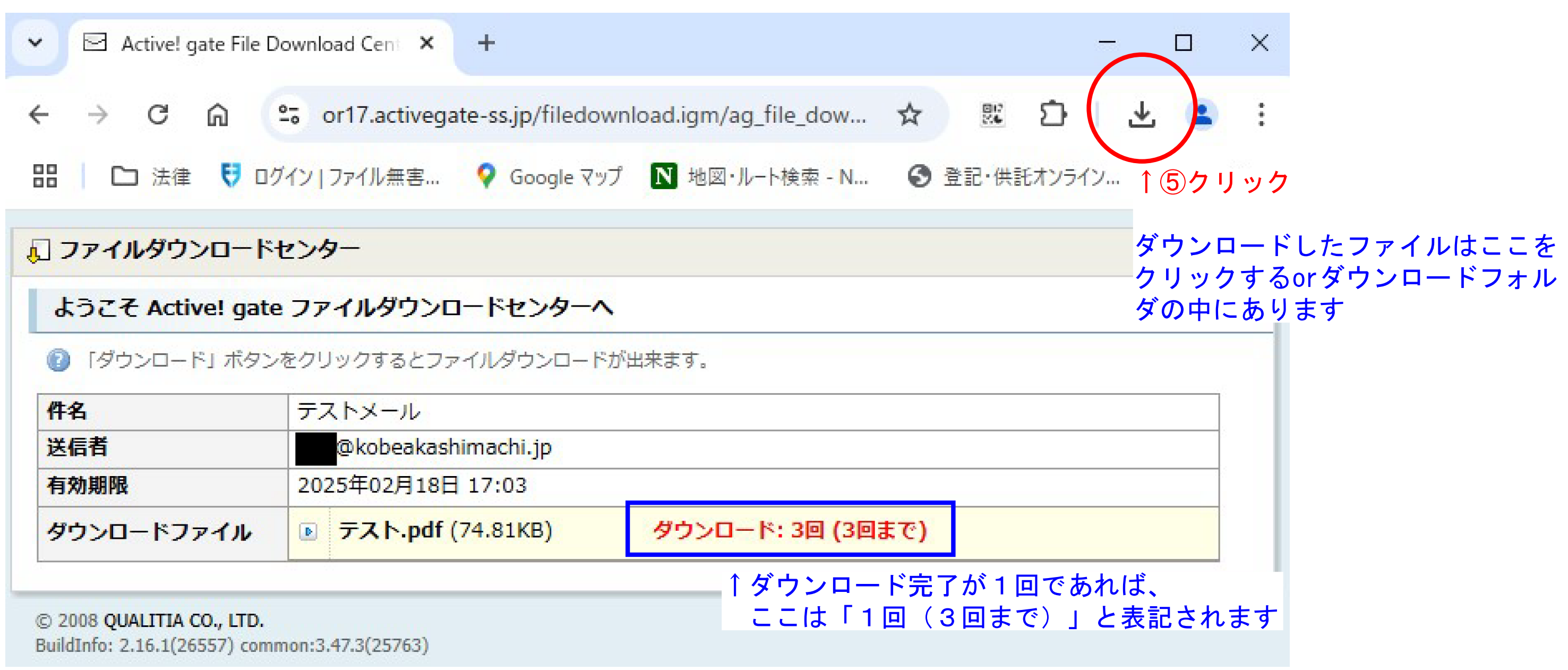

【分離された添付ファイルのダウンロード方法】

①URLをクリック

URLが折り返されている場合、1行につなげドラッグ→右クリック→リンクを開く

②ダウンロードセンターが開くので、上記㋐アドレスと、個別にお知らせするパスワードを入力する

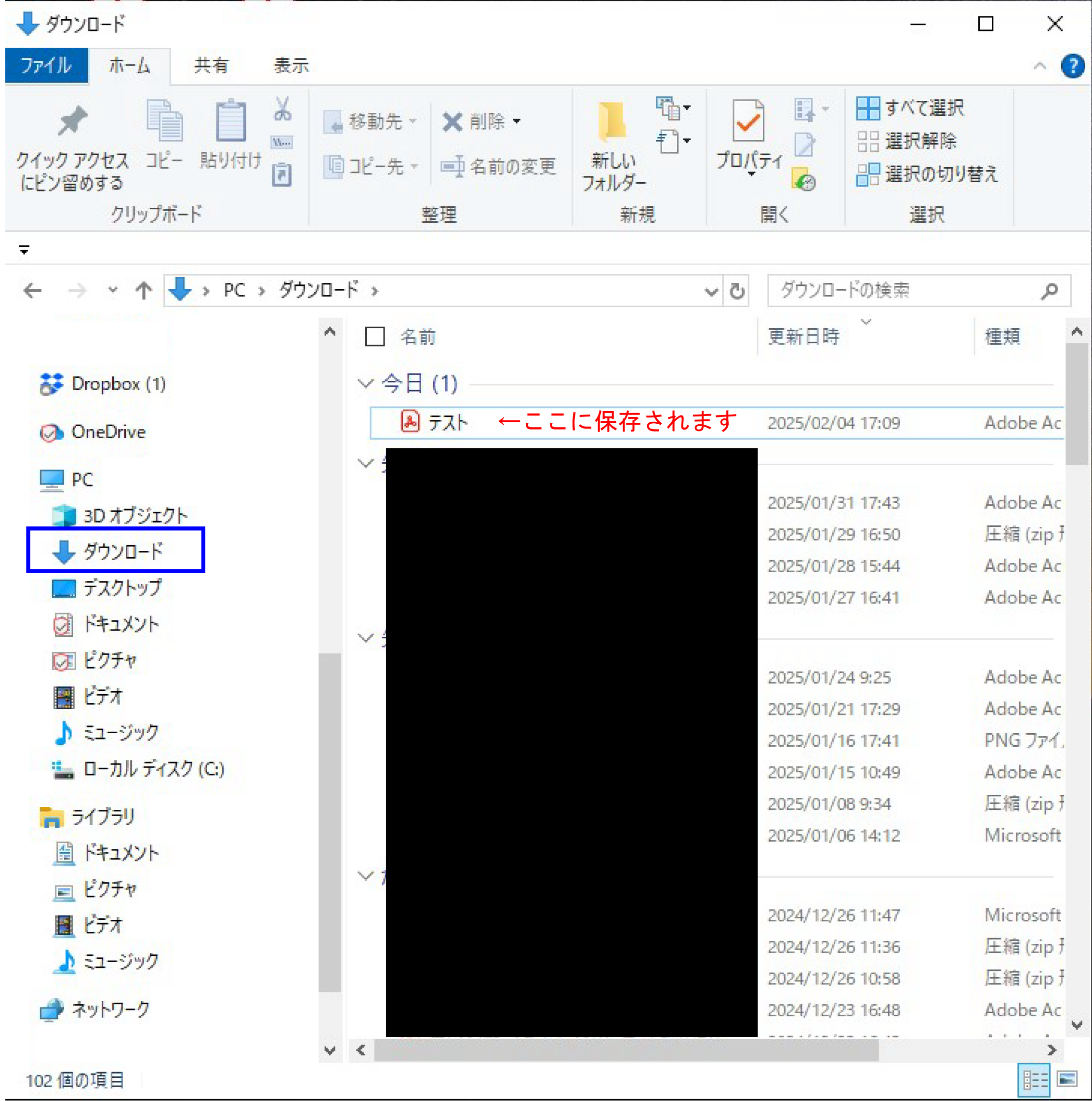

⑤ダウンロードが完了したら、右上のダウンロードマークをクリック

⑥ダウンロードフォルダの中にダウンロードした添付ファイルが保存されています

(事務スタッフ 山村)

兵庫県の文書問題に関する第三者調査委員会において、3月19日、調査報告書(公表版、ダイジェスト版含む)を提出させていただきました。

調査員として同委員会の仕事をさせていただきましたが、スケジュールどおり調査を終え、調査報告書を無事に提出し、職責を果たすことができ、安堵しています。

170頁におよぶ長い報告書になりますが、お伝えできる調査結果は全て報告書に記載しており、報告書は兵庫県のホームページにおいても公表されていますので、県民の皆様におかれましては、ぜひご高覧下さい。

令和6年度の神戸市の包括外部監査の実施が完了しました

今年度は「観光」をテーマに監査をさせていただきました。

複数の局が関係する横断的なテーマであり、その分、監査対象となる範囲が広く、昨年以上に大変な面はありましたが、今回の報告書が少しでも市の観光振興、観光関連事業のより良い改善に結びつけば幸甚です。

報告書は神戸市のホームページにも公表されていますので、興味のある方はぜひご覧下さい。

弁護士 松谷卓也

2025-01-31 | 季節のおたより >

2025年も早いものでもう1ヶ月近く経ちました。

2月は節分ですね。

もともと節分とは、年に4回訪れる立春・立夏・立秋・立冬の前日を指す言葉だそうです。しかしいつしか、一年の始まりであり、大切にされていた「立春」の前日のみを「節分」と呼ぶようになりました。悪いものを追い出し、縁起のよいものを食べて、新しい季節を迎えるための行事です。邪気を払い、1年の無病息災を願う行事として豆まきを行ったり、恵方巻やイワシを食べる風習が今も残っているのです。

その年の恵方を向いて、しゃべらずに黙々と食べると願いが叶うといわれています。もともとは関西だけの風習だったようですが、コンビニ各社が恵方巻を販売するようになり全国的になってきたようです。地域によってはいわしを飾ったり、食べたりすることもあります。

また、節分は「年取りの日」とされており、節分にひとつ年を取ると考えられていました。そのため、「節分に年の数だけ豆を食べる」という風習が残っているとされています。自分の年齢の数だけ豆を食べると、体が丈夫になって病気になりにくくなるといういわれがあります。年齢が上がるにつれ、年齢の数だけ豆を食べるのも大変です。

今年の節分は2月2日(日)、恵方は西南西です。ご家族そろって西南西を向いて恵方巻を食べ、1年の無病息災を願いましょう。

(事務スタッフ 山村)

2025-01-22 | 季節のおたより >

新年に入り、早くも3週間が過ぎ、1月17日に震災発生から30年を迎えました。

一昨年までは12月に開催されていた神戸ルミナリエですが、昨年より時期が変更され、本年は1月24日から10日間の開催が予定されており、当事務所の近くでも着々と準備が進められています。

震災から30年。

節目の年にあたる今年こそ、自分でできる防災 について考え、準備をしたいと思います。

災害時に命を守る一人ひとりの防災対策 | 政府広報オンライン

(事務スタッフ 髙木)

2025-01-15 | 事務対応について >

新しい一年が始まりました。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

さて、いまや多くの人が毎日当たり前のように利用しているSNSですが、最初は警戒していても、慣れから思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。

この10数年の間に、インスタグラムやX(旧 Twitter)、YouTube等、気軽に発信できるツールが増えたことで、同じ趣味を持つ他者と交流ができるようになったりとメリットはあるものの、自身のSNSでの投稿だけでなく、他者のSNSや動画配信への書き込み等、安易な気持ちで投稿した内容が、名誉棄損等トラブルに繋るニュースも珍しくありません。

今は小学生でもスマホを所持していることは珍しくもなく、保護者の知らないところで見ず知らずの他人とやりとりをしていることもあるようです。

また、オンラインゲーム内での通話、チャット等で、相手の性別、年齢、職業等も分からないまま交流し、写真や個人情報を漏らしてしまったことでトラブルに発展することもあります。

当事務所の周辺でも、Ticktok等SNSの撮影をしている10代~20代を見かけることがよくあり、顔出しに抵抗がない様子が見受けられます。

自分自身はもちろん、映り込んでしまう場合も含め、他人の画像等の情報についてはさらに慎重であるべきで、一度ネットに上がって拡散した投稿は、デジタルタトゥーと言われるほど、完全に消すことは不可能とされており、将来的に影響を及ぼす可能性もあります。

自分の投稿が自分自身の個人情報を脅かしていないか、他者を不用意に傷つけ、名誉を棄損するものではないか、改めて慎重になる必要があるように思います。

当事務所でも、インターネット等で調べた内容を参照し、利用することもありますが、ソースが確かで信頼できる情報かどうかを見極め、正しく取捨選択するようこれからも注意して取り組んでいきたいと思います。

(事務スタッフ 平尾)

2024-09-27 | 弁護士の業務内容 >

先日、委員会活動の一環で、「リーガル女子」という近畿弁護士会連合会主催のイベントに参加してきました。

このイベントは主に女子中学生、女子高校生を対象にしたイベントで、女性法律家(裁判官、検察官、弁護士)と話してみよう、という趣旨で開催されたものです。弁護士の仕事内容や司法試験受験のエピソード、ワークライフバランスなどについてお話させていただきました。

私が中学生、高校生だった頃よりも、自分の将来について真剣に考えている学生の方が多く、想定していたよりも多くの質問をいただきました。学生の皆さんの積極的な姿勢に、私自身とても刺激を受け、非常に楽しいイベントになりました。

現在、女性弁護士の比率は全体の約20%であり、まだまだ少ないですが、女性弁護士の需要は今後もどんどん高まっていくと考えられます。

例えば、会社でパワハラやセクハラ、マタハラなどのハラスメント問題が起きた際、会社側の対応として、二次被害を防ぐために男性弁護士だけでなく、女性弁護士も担当する方が安心という場合もあります。また、離婚などの家庭内の問題について、同性の弁護士に相談したい女性もおられるかと思います。

当事務所では、皆様のさまざまなニーズに対応できる体制を整えています。

法律事務所に相談に行くのは、ハードルが高いと思われるかもしれませんが、早めにご相談いただければ、よりよい解決策をご提案できることもありますので、お気軽にお問合せください。

弁護士 藤原くるみ

2024-08-21 | その他 >

8月も半ばを過ぎましたが、毎日危険な暑さが続いています。

私が小学生だった頃は、昼間は最高気温が30度を超える日があったものの、朝夕に涼しい時間帯があり、窓をあけていると、気持ちのいい風が吹いてきていたもので、約30年後の夏が、毎日朝から夜までこんなに暑くなっているなんて、想像もしていませんでした。

気温や湿度にも注意して、こまめに水分などを補給し、エアコンも上手に使って、残りの夏も元気に過ごしたいですね。

最近、知人から「自宅隣地の方と境界についてトラブルがあり、困った」という話を聞きました。

知人宅は古くからそこにあり、隣地の持ち主が何度か代わっているものの、今までトラブルになることはなかったそうです。

今回、隣地が売却されることになり、確認作業をしていく中で、境界を測量通りに直してほしい、という話が出てきたようでした。

後日聞いたところによると、「お互い納得済みだという話を親から聞いていたから、トラブルになるなんて。しかも、内容も思ってたんとちゃうかった」と。

トラブルに巻きこまれないことに越したことはありませんが、日常生活や、お仕事などを通して、想定外の「まさか」に遭遇してしまうこともあります。

万が一、お困りごとが起きてしまったときや、トラブルに巻き込まれてしまった際は、遠慮なくご連絡をいただければと思います。

(事務スタッフ 髙木)